令和7年11月2日(日)、長浜バイオ大学で開催された「2025ながはま健康フェスティバル」に出展いたしました。終了間際には雨に見舞われましたが、秋めいた気候の中、5年ぶりの開催にもかかわらず、多くの方々にご来場いただきました。

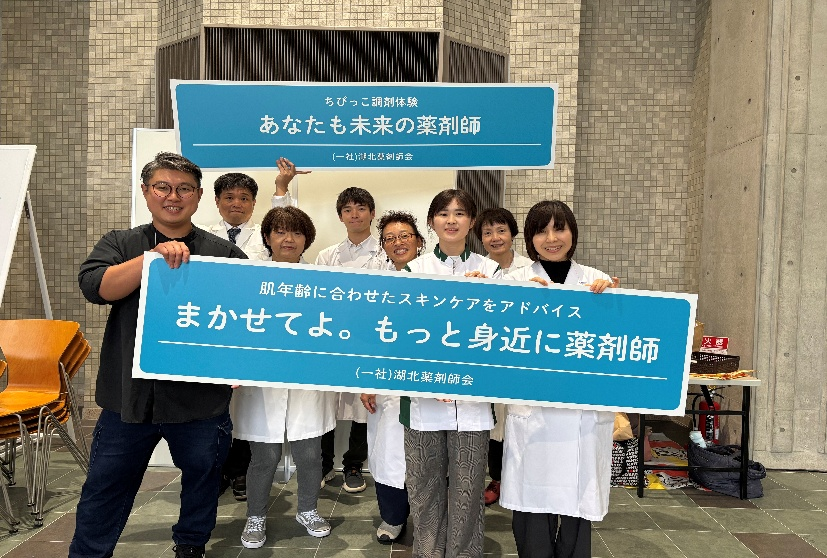

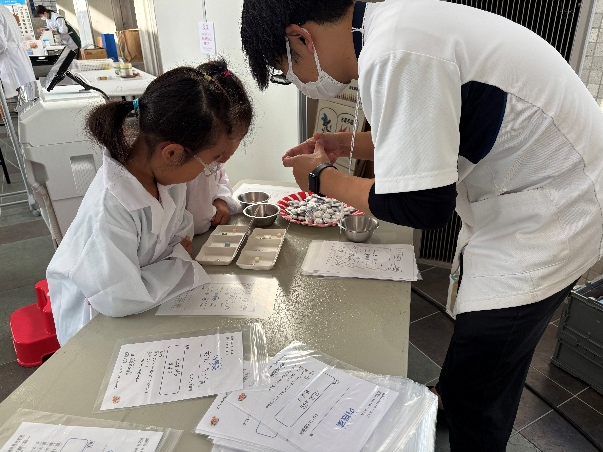

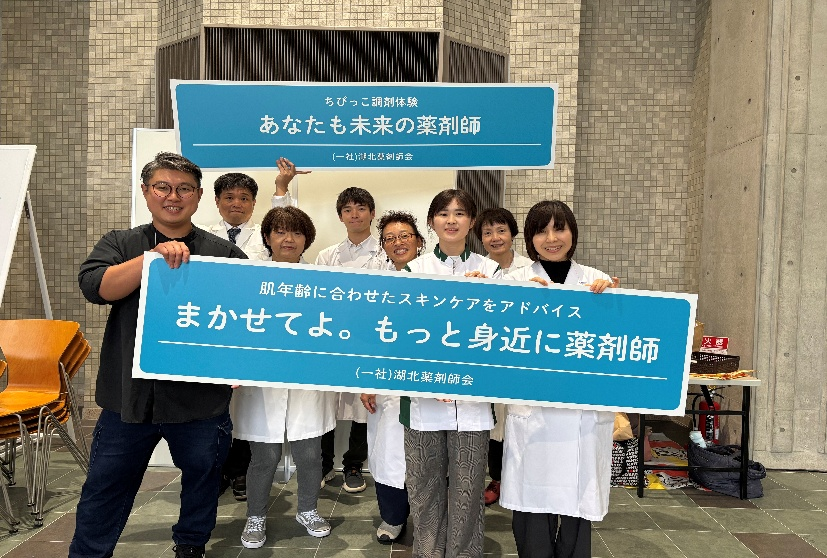

薬剤師の業務をより身近に感じていただくため、「ちびっこ調剤体験」と「軟膏練り体験」を実施しました。また、肌年齢測定器による肌状態の測定を行い、その結果をもとに、肌に負担をかけない日常生活や、適切な保湿剤の使用方法について助言いたしました。

「ちびっこ調剤体験」には80名、「軟膏練り体験」には240名、「肌年齢測定」には171名、延べ491名のお客様にご参加いただきました。

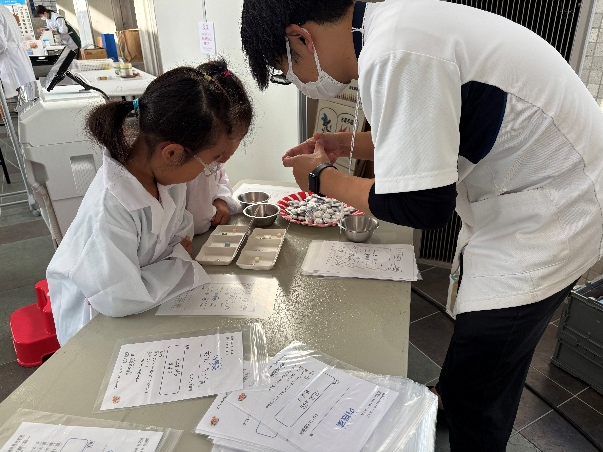

「ちびっこ調剤体験」では、処方箋に基づくピッキングから最終監査まで、一人ひとりじっくりと体験していただきました。

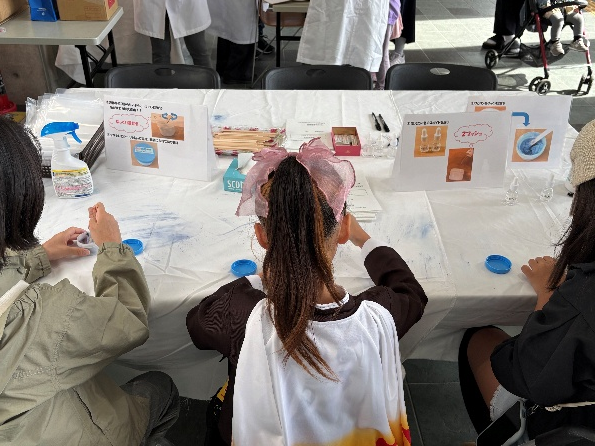

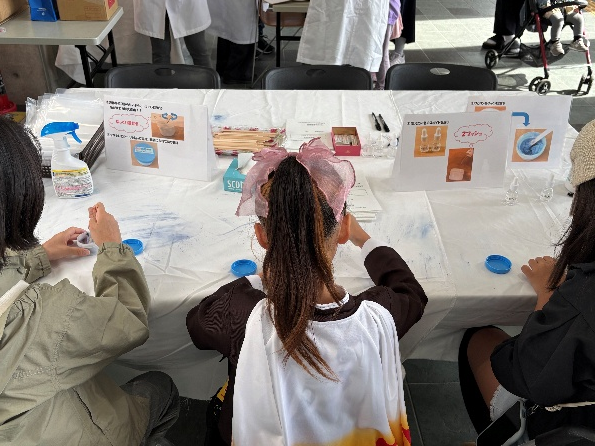

「軟膏練り体験」では、色が変わる工夫を施し、調剤体験を楽しみながら科学実験の要素も取り入れました。

「肌年齢測定」には18歳以上の方にご参加いただき、年齢や性別を問わず多くの方に興味を持っていただきました。美肌はまさに永遠のテーマであると実感いたしました。

0次クラブ理事の若森文夫先生からは、「薬剤師会の貢献度は高く、評判も良い」とお褒めの言葉をいただきました。 今後も地域住民の健康増進のため、積極的に出展を続けてまいりましょう。

今回の出展にあたり、どんぐり薬局近江店の森佳香先生、職能支援専門員の増田登美子先生には格別のご尽力を賜りました。 この場をお借りして深く御礼申し上げます。 お二人の豊かな発想力を活かし、今後も新たな企画を共に生み出していけるものと確信しております。

最後になりましたが、資料をご提供いただきましたマルホ株式会社様、機器を貸与いただきました株式会社ユヤマ様、KSK株式会社様、そして当日の運営にご協力いただいた会員の先生方に心より感謝申し上げます。

令和7年12月2日

湖北薬剤師会 理事 地域学術情報委員 小倉味穂

令和7年6月22日(日)、長浜文化芸術会館で行なわれた、第47回湖北口腔保健フェスティバルへ出展しました。

雨の心配もありましたが、当日は天候に恵まれ、フェスティバルには1,750名を超える方々にご来場いただきました。

薬剤師の業務を少しでも身近に感じていただくため、「ちびっこ調剤体験」や「お薬手帳カバー作成」を実施しました。薬剤師への「あこがれ」が、「未来の薬剤師」誕生のきっかけとなることを期待しています。

また、ボディチェッカーによる血管年齢やストレス度の測定、簡易的骨強度測定も行い、その結果をもとにお薬相談・健康相談を実施しました。「ちびっこ調剤体験」には250名、「お薬手帳カバー作成」には230名、「ボディチェッカー測定」には60名、「簡易的骨強度測定」には80名、延べ620名のお客様にお楽しみいただきました。

管理栄養士による「菓子・飲料に含まれる砂糖量並べ替え体験」には140名が参加され、特に和菓子(大福)に多くの砂糖が含まれていることに驚きの声が上がっていました。栄養相談では、骨強度の結果を受けてカルシウムに関するご質問が多く寄せられ、カルシウムを多く含む食品や、骨代謝が夜間に活発になるため夜の摂取がおすすめであることなどをご案内しました。子育て中のお母様からは、魚や野菜などを苦手とするお子様への調理の工夫についてご相談があり、揚げ物にする、焼き魚をほぐしてご飯と混ぜるなどの方法をご提案しました。

薬剤師・管理栄養士ともに、日頃培ったホスピタリティスキルを活かし、皆様の日常生活に役立つさまざまなアドバイスを行うことができたと感じております。

今年度は、10月の国スポ、11月の健康フェスティバルと、地域活動が続きます。地域の皆様に薬剤師の職能をご理解いただき、より身近に感じていただけるよう、今後ともご協力を賜りますようお願い申し上げます。

最後になりましたが、今回ご協賛いただきました中北薬品様、ご協力いただいた会員の先生方に心より感謝申し上げます。

令和7年7月4日

湖北薬剤師会 理事

地域学術情報委員 小倉味穂

令和7年5月15日(木)、メディサポにて湖北薬剤師会定例研修会を開催いたしました。令和7年4月より、湖北薬剤師会の研修会は委員持ち回りとさせていただいております。今回はその先陣を切って、学校薬剤師部会が企画いたしました。

昨今、大麻ならびに市販薬の過剰使用が社会問題となっており、特に十代の若者においてその傾向が増加しております。この現状を理解するため、まずは「危険薬物ならびに県下の薬物事犯発生状況について」と題し、長浜警察署 生活安全課 西河和真様にご講演いただきました。全国および滋賀県内における大麻法で検挙された若者数の推移、大麻乱用の増加の背景、誘惑手段、検挙者の身体所見などについてお話しいただきました。続いて、「過量服薬防止対策について」、防犯や若年者による医薬品の不適切な入手防止への協力要請がありました。これにより、薬剤師としての役割の重要性を再認識いたしました。

次に、研修会のメインとなります「オーバードーズ(OD)に至る思春期の子どもたちの心理・現状」について、滋賀県立精神保健福祉センター 保健福祉係 心理判定員 藤本千穂様にご講演いただきました。現在、10代が乱用する薬物の70%以上が市販薬であることを踏まえ、なぜODに至るのか、揺らぎの時期の脳の成長や特徴、子どもたちが何を感じているのか、実際の相談事例を交えてお話しいただきました。また、ODはつらい気持ちから一時的に逃れ、その瞬間を生き延びるための行為であること、ODを否定することは子どもたちの気持ちを否定することになりかねないこと、薬の危険性だけを伝えても根本的な状況改善にはならないことについても触れていただきました。

最後に、私から「学校で行う薬物乱用防止教室について」と題し、今後の薬物乱用防止教室を行う際に心掛けるべきこと、また薬局業務の中でいかに薬物乱用を未然に防ぐかについてお話しさせていただきました。SNS等により氾濫した情報を精査するために正しい情報を伝えていくこと、そして関わり・つなぐ、ゲートキーパーとしての役割を果たすことが、我々薬剤師に求められていることだと考えます。普段の業務の中で発揮している「薬剤師としてのお節介」こそが重要なのかもしれません。

今回の研修会が薬物乱用防止教室に携わっていただいている先生方の一助となりましたら幸いです。これまでのご尽力に感謝申し上げるとともに、今後とも引き続きご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、今回の講師を務めていただいた西河様、藤本様にはこの場をお借りして御礼申し上げます。今後もさまざまな課題解決のためにつながっていけることを切に願います。

令和7年5月26日

湖北薬剤師会理事 学校薬剤師部会委員 小倉味穂

参考資料

ゲートキーパーとしての薬剤師等の対応マニュアル

(https://www.mhlw.go.jp/content/001411097.pdf)

令和7年3月13日(木)メディサポにて湖北吸入療法研修会(兼湖北薬剤師会定例研修会)を開催いたしました。

「COPD、ぜんそくの治療は吸入指導がキーポイント」と題して、市立長浜病院 呼吸器内科責任部長 野口哲男先生にご講演いただきました。喘息、COPD、ACO(エイコ)の病態・診断・治療についてガイドラインを基に説明していただきました。また、患者自身の効果実感が少ないとドロップアウト(アドヒアランスの低下)の可能性があるため、いかに薬剤師が関与した吸入指導が重要かをお話しくださいました。野口先生のご厚意により研修会で使用されたスライドは1か月間に限り、湖北薬剤師会HP会員専用サイトに掲載しております。ぜひご覧いただき、自己研鑽のためだけにお使いください。

また、市立長浜病院 山下大輔先生、どんぐり薬局近江店 森佳香先生、キリン堂調剤薬局長浜店 阿知波香月先生に講師を務めていただき、吸入デバイスを用いた実技実習を行いました。ディスカス、ブリーズヘラ―、タービュヘイラ―、レスピマット、エリプタ、pMDIのデバイスについて、ピットフォールを意識した正しい操作方法を習得しました。それぞれの先生が工夫を凝らし、わかりやすく丁寧に、そして即実践できる説明をしてくださいました。どんぐり薬局中山店の小椋祐二先生からは、普段の業務で実践されていることを基に一歩踏み込んだ吸入指導のテクニックを教えていただきました。

研修会には、現在湖北の地で実習されている薬学生6名、地域の保険薬局薬剤師、市立長浜病院ならびに市立湖北病院の薬剤師も含め総勢30名が集いました。コロナ禍で長らく開催出来ていなかったKKRに準じる研修会を賑やかに再開できたことを嬉しく思います。この研修会は今後も継続していきたいと考えております。吸入指導に対する情報のアップデート、情報共有をはかる絶好の機会になります。更なるスキルアップ、ブラッシュアップを目指して、ぜひ次回もご参加ください。

令和7年3月31日

湖北薬剤師会理事 地域学術情報委員 小倉味穂

令和7年1月25日(土)17:00~メディサポにて、医療安全研修会を含む定例研修会を開催いたしました。

湖北薬剤師会では、簡易型クリーンベンチを新たにもう一台追加整備したことを踏まえ、地域のニーズに応えられるよう、今回の研修会を企画しました。

まず、スギ薬局 在宅調剤センター高田店 管理薬剤師の池田美海先生に

『HPNの処方受付から調剤まで~実例紹介~』についてご講演いただきました。処方の監査(在宅では保険上使用できない薬剤とその代替案の提案、配合変化、容量)、調剤(クリーンベンチの操作方法、手順)、払い出しに至るまで、実症例を元に詳しくお話しいただきました。また、アンプルやバイアルからの薬液の調整方法、インスリンの調整方法(インスリン専用シリンジの特徴と使い方)を実際に行っていただきました。

次に、湖北薬剤師会 職能支援専門員 薬剤師の増田 登美子先生に

『麻薬持続皮下注射剤処方運用の流れについて』お話しいただきました。増田先生には昨年度の「簡易型クリーンベンチ研修会」でもご講演いただきましたが、ご自身の経験を踏まえ、実際依頼が来た時、慌てないための情報提供をしていただきました。

最後に(株)ケーエスケー 営業支援部 永平 渉 様より

医療安全研修『患者参加の安全管理を考える』を講演いただきました。安心安全な医療を提供するために、この研修は大切なものとなります。今年の研修会では、特にコミュニケーションの大切さを再確認できたと思います。コンコーダンス(患者も医療チームを構成する専門家の一員とする考え方)に基づいた対話を実践するには、どのような姿勢や言葉を用いるのが適切か、今一度考えるきっかけになったのではないでしょうか。

お忙しい中、講師を務めていただきました3人の先生方、この場をお借りして改めて御礼申し上げます。

湖北薬剤師会 理事

小倉味穂